Des travaux de reconstruction des submersions marines associées à des cyclones et à des houles distantes sont réalisés à Mayotte et à La Réunion. En complément, les impacts d’événements cycloniques intenses sont étudiés (ex. : Chido à Mayotte) et un appui au renforcement des capacités de gestion de crise est apporté aux acteurs locaux (Saint-Paul). Les politiques et mesures d’adaptation côtière sont analysées à La Réunion, avec un focus sur les Solutions fondées sur la Nature déployées sur le littoral ouest.

Mayotte

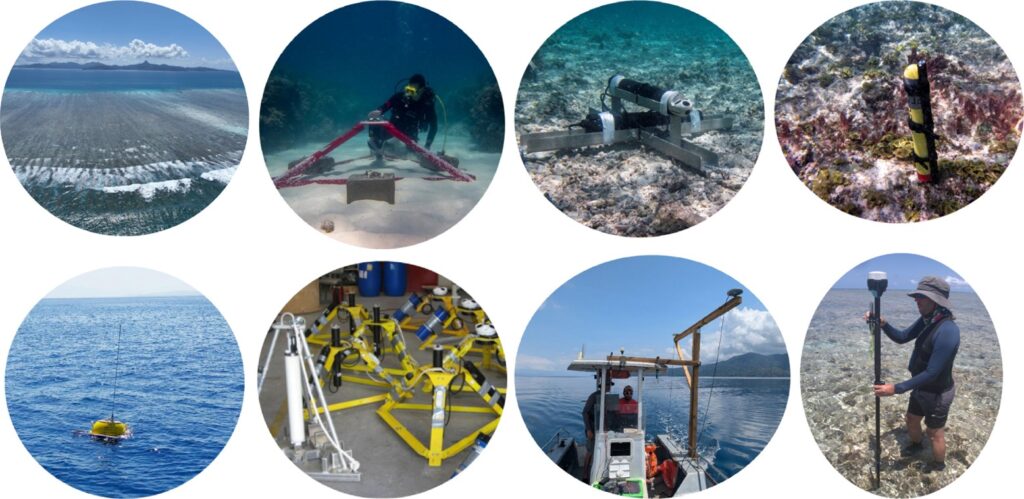

Mayotte, un département français d’outre-mer situé au nord du canal du Mozambique, offre un laboratoire naturel unique pour étudier les interactions entre les récifs, les vagues et les côtes dans des conditions climatiques et océanographiques contrastées. L’île est entourée par l’un des plus grands systèmes de récif barrière-lagon au monde, dont la configuration géomorphologique et le régime macrotidal modulent fortement la transformation des vagues, la dissipation de leur énergie et in fine l’hydrodynamique côtière. Les inversions saisonnières de la direction de la houle, combinées aux cyclones épisodiques et aux surcotes associées, génèrent des conditions de forçage extrêmement variables, tandis que l’élévation continue du niveau de la mer amplifie les risques de submersion et d’érosion du littoral. La structure récifale et les écosystèmes associés jouent un rôle essentiel dans l’atténuation de l’énergie des vagues, mais leur capacité de protection est menacée à la fois par le changement global et par les pressions anthropiques locales. La croissance rapide de la population de Mayotte et la concentration des infrastructures dans les zones côtières de faible altitude accentuent les vulnérabilités socio-environnementales. Ce site offre donc un contexte stratégique pour des analyses physiques, écologiques et sociopolitiques intégrées des risques côtiers et des stratégies d’adaptation dans les îles tropicales.

La Réunion

La Réunion est une île volcanique du sud-ouest de l’océan Indien, située à 800 km à l’est de Madagascar, dont les jeunes récifs frangeants (âgés d’environ 8 000 ans) sont répartis sur une ceinture discontinue de 25 km le long de sa côte sud-ouest, couvrant une superficie totale de 12 km². Avec un indice récifal de 0,005, les récifs de La Réunion représentent la plus petite surface corallienne des départements français d’outre-mer (par comparaison, celle de Mayotte est de 4). Leur faible largeur (< 500 m) et leur profondeur (~ 1m) en font un laboratoire naturel à l’échelle humaine pour étudier le rôle des récifs comme protecteurs du littoral et étudier les interactions récifs-vagues. L’île est régulièrement exposée à des événements extrêmes, tels que les cyclones tropicaux (Garance en 2025, Belal en 2024) ou les fortes houles saisonnières de l’hiver austral (juin 2022, où la hauteur significative des vagues a atteint 7 m), qui menacent les récifs, réduisant l’atténuation de l’énergie des vagues et provoquant la submersion et l’érosion côtière. La santé des récifs, la biodiversité, la biogéochimie, la physique, la propagation des vagues sur les récifs et la morphodynamique des plages font l’objet d’un suivi à long terme à l’Hermitage, la plus grande unité récifale de l’Ile (8 km de long, 500 m de large). Ce site est reconnu par l’infrastructure française de recherche pour l’observation des océans côtiers ILICO comme un site instrumenté pour l’étude de la résilience et de la résistance des récifs face aux pressions anthropiques, aux forçages météorologiques et océanographiques dans un contexte de changement climatique.