Évaluation de l'habitabilité future des atolls (WP1, WP3, WP4 ; thèse de Mirna BADILLO, BRGM, LIENSs)

Badillo-Interiano, M., Rohmer, J., Le Cozannet, G., and Duvat, V. Assessing atoll island future habitability in the context of climate change using Bayesian networks, EGUsphere [preprint], https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-3884, 2025.

Les îles d’atoll sont particulièrement vulnérables face aux impacts du changement climatique, notamment l’élévation du niveau marin, l’intensification d’évènements météo-marins extrêmes, ainsi que le réchauffement et l’acidification des océans. Une approche récente pour évaluer ces risques consiste à utiliser des méthodes d’expertise multicritères. Ces approches peuvent servir de base au développement de réseaux bayésiens, capables d’intégrer à la fois les connaissances des experts et les incertitudes, afin de réaliser des évaluations des risques climatiques. Dans ce travail, nous utilisons le modèle conceptuel et les connaissances d’experts de Duvat et al. (2021), qui ont évalué les risques futurs pour l’habitabilité de quatre îles d’atoll dans les océans Indien et Pacifique. L’objectif est de discuter les avantages et les limites de l’approche bayésienne appliquée aux petites îles.

Les principaux avantages de cette approche sont le traitement explicite des incertitudes et la possibilité d’interroger les connaissances d’experts de manière non triviale. Par exemple, elle permet non seulement d’évaluer les risques pour l’habitabilité et leurs incertitudes futures, mais aussi d’explorer des problèmes inverses, tels que l’identification des facteurs susceptibles de dépasser certains seuils critiques. Nos résultats suggèrent que, bien qu’exigeant un certain niveau d’expertise technique, les réseaux bayésiens pourraient être utilisés pour évaluer les risques liés au changement climatique et soutenir l’adaptation au climat.

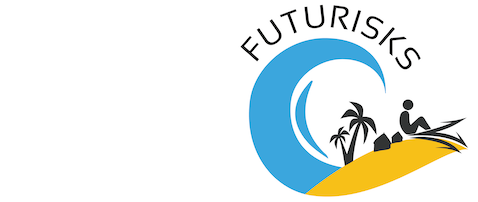

Probabilité du risque pour l’habitabilité dans les scénarios RCP 2.6 et 8.5 en 2050 et 2090 pour les quatre îles. En 2050, Malé, Tabiteuea et Nolhivaranfaru présentent un risque faible à modéré, légèrement plus élevé sous le RCP 8.5. En revanche, le risque pour l’habitabilité est plus élevé pour Fogafale que pour les autres îles. En 2090, le risque reste faible à modéré sous le RCP 2.6 sauf à Fongafale (modéré à élevé). Dans le scénario RCP 8.5, toutes les îles pourraient connaître des niveaux de risque modérés à élevés.

Un nouveau modèle de vague à haute résolution pour l'océan tropical (Thèse d'Axelle GAFFET, WP1 ; LIENSs)

Gaffet, A., Bertin, X., Sous, D., Michaud, H., Roland, A., and Cordier, E., 2025a. A new global high-resolution wave model for the tropical ocean using WAVEWATCH III version 7.14. Geoscientific Model Development 18, 1929–1946, https://doi.org/10.5194/gmd-18-1929-2025, 2025.

Le changement climatique entraîne la montée du niveau de la mer et pourrait intensifier les événements extrêmes dans la zone tropicale, augmentant ainsi les risques côtiers. Sur les îles tropicales, les niveaux marins extrêmes et les submersions marines peuvent être causés non seulement par les cyclones, mais aussi par des houles distantes. La connaissance des états de mer dans les océans tropicaux est donc essentielle, mais les modèles mondiaux existants, fondés sur des grilles régulières à résolution grossière, représentent mal les archipels d’îles et introduisent souvent de forts biais négatifs.

Pour remédier à cela, cette étude propose un nouveau modèle global de vagues centré sur les houles distantes, moins étudiées que celles générées par les cyclones. Le modèle spectral WAVEWATCH III© a été mis en œuvre sur une grille non structurée, avec une résolution allant de 50 km à 100 m, et forcé par les vents ERA5 corrigés à l’aide de données satellites. La correction des champs de vent et la représentation détaillée des des îles tropicales améliorent les capacités du modèle dans la zone tropicale. Pour la première fois, ce modèle permet également une comparaison directe avec des mesures in situ récupérées à des profondeurs allant de 10 à 30m, ce qui correspond à quelque centaine de mètres de la côte.

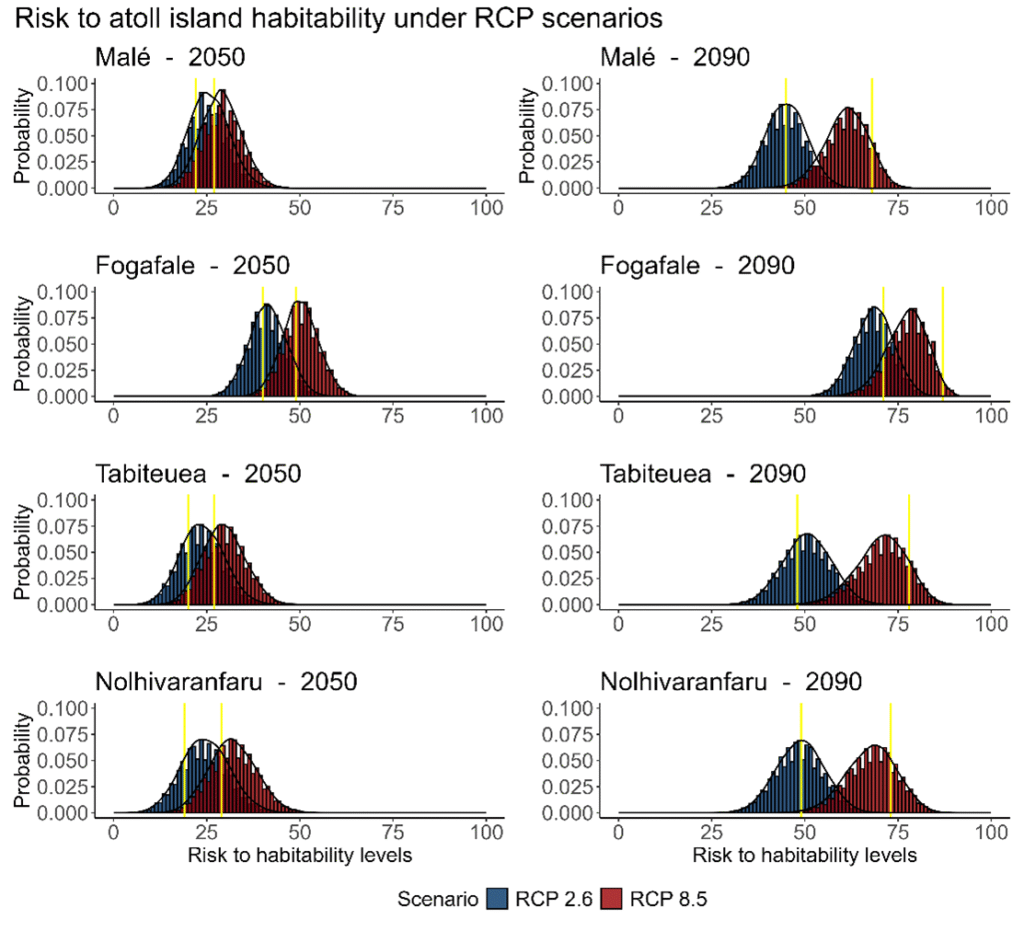

Erreur quadratique moyenne de la hauteur significative des vagues pour l’année 2007 entre des données d’altimétrie spatiale et (A) une configuration classique du modèle WaveWatchIII utilisant une grille régulière de 0.5°et (B) avec notre grille non-structurée représentant explicitement les îles, qui montre une diminution des erreurs d’un facteur 2 à 3 au niveau des archipels tropicaux comme en Polynésie française (tiré de Gaffet et al., 2025a).

Influence des cyclones tropicaux sur les vagues extrêmes (WP1 ; Ifremer)

Jullien S., Aucan J., Kersternare E., Lengaigne M., Menkes C., 2024. Unveiling the global influence of tropical cyclones on extreme waves approaching coastal areas. Nature Communications 15: 6593. https://doi.org/10.1038/s41467-024-50929-2

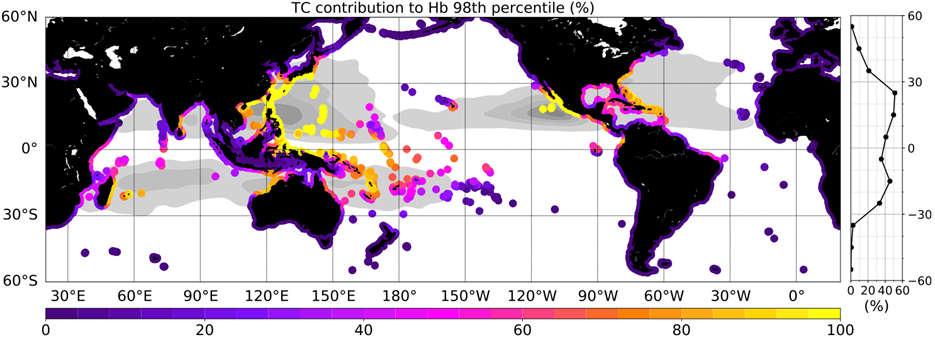

Malgré les progrès réalisés dans l’étude de Gaffet et al. (2025), la résolution des champs de vent utilisés (0.5°) ne permet pas de représenter les cyclones tropicaux et les vagues associées. Un des principaux défis réside dans la mauvaise représentation des cyclones dans les modèles globaux existants, et par ailleurs un manque d’observations, ce qui limite l’évaluation de leur contribution aux vagues extrêmes. Pour relever ce défi, nous avons conçu et produit des simulations de l’état de mer, avec et sans prise en compte des vents réalistes associés aux cyclones, afin d’évaluer leur contribution à l’échelle mondiale. Les résultats montrent que les cyclones tropicaux sont responsables d’une part majeure des vagues extrêmes dans les régions tropicales (35 à 50 % en moyenne, et jusqu’à 100 % dans les zones les plus exposées comme le Pacifique Nord-Ouest, figure 5). Leur influence s’étend aussi à des régions dépourvues de cyclones, comme le Pacifique équatorial, où environ 30 % des événements de vagues extrêmes sont liés à des cyclones formés ailleurs. La variabilité climatique d’une année sur l’autre (que l’on appelle la variabilité interannuelle) peut localement amplifier ces aléas, modifiant leur fréquence et leur intensité. C’est par exemple le cas pendant les épisodes El Niño pour le Pacifique Central, et pendant les épisodes La Niña pour les Antilles et les territoires de l’océan Indien Sud. Ces résultats apportent des connaissances essentielles pour la gestion des risques côtiers et la préparation face aux aléas climatiques extrêmes.

Contribution des cyclones tropicaux (en %) aux vagues extrêmes s’approchant des zones côtières (Figure tirée de Jullien et al. 2024).

Mortalité hydro-climatique dans les Outre-mer depuis 1950 (WP1 ; LAGAM)

Leone F., Coulon A., Libner E., Nérin N., Battut S., Victoria Bigot V., Candela T., Defossez S. (2024). Mortalité et aléas hydro-climatiques dans les outre-mers français depuis 1950 (Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie). Espace populations sociétés, 2023/3-2024/1 | 2024, DOI : https://doi.org/10.4000/12tq0

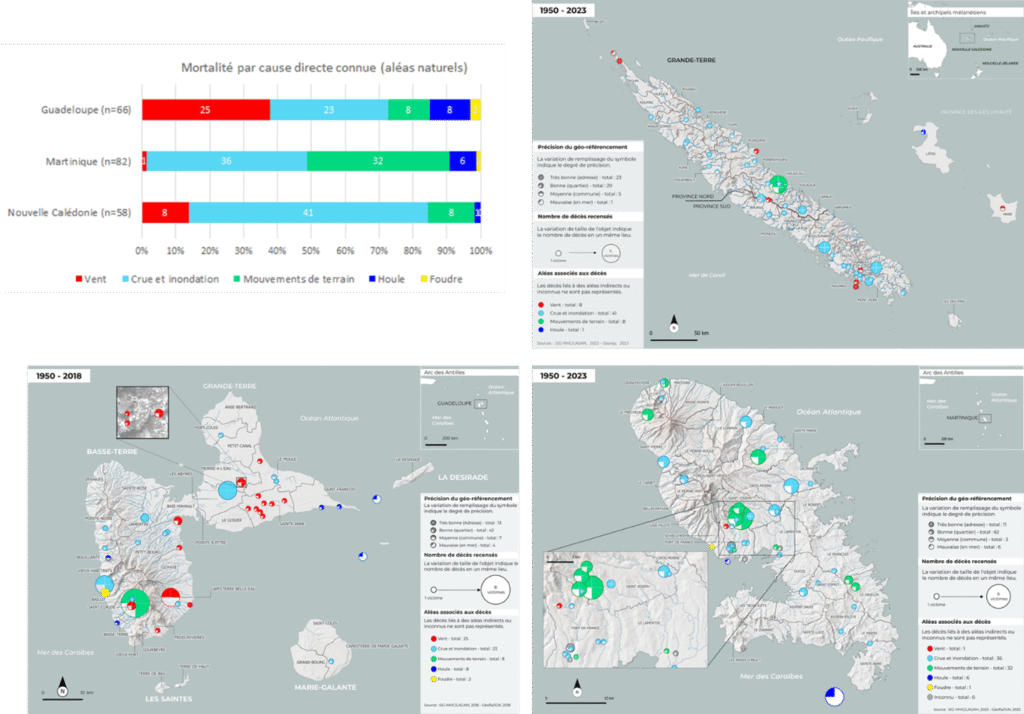

Cet article analyse les lieux, les causes, les circonstances de décès et les profils des victimes induites par des aléas hydro-climatiques, dont les cyclones, en Guadeloupe (101 décès), Martinique (102) et Nouvelle Calédonie (59) depuis 1950. Il repose sur un nouveau référentiel géo-historique construit à partir d’archives et d’enquêtes de terrain. Il permet d’établir des comparaisons, de montrer des évolutions, de souligner des spécificités territoriales et des comportements à risque en nette évolution. Un certain nombre d’enseignements se dégagent pour guider la prévention des risques sur les trois territoires, en particulier lors des saisons cycloniques, mais pas seulement.

Localisation des décès directement imputables à des aléas hydro-climatiques en Guadeloupe, Martinique et Nouvelle-Calédonie. Répartition par type d’aléa.

Étude des manifestations et des impacts du changement climatique, ainsi que des mesures d’adaptation déployées sur le terrain à Touho, Province Nord, Nouvelle-Calédonie (WP1 ; LIENSs)

Étude des manifestations et des impacts du changement climatique, ainsi que des mesures d’adaptation déployées sur le terrain à Touho, Province Nord, Nouvelle-Calédonie (Duvat et al., soumis)

Parce que les connaissances scientifiques sur les manifestations et impacts du changement climatique à l’échelle locale sont relativement limitées, il a été décidé de déployer de les renseigner à partir de la collecte les savoirs autochtones sur la commune de Touho. Ce travail s’est appuyé sur une collaboration étroite avec les acteurs locaux (aire coutumière Paicî-Cèmuhi, commune, association environnementale, tribus), qui a permis de réaliser des entretiens semi-directifs auprès d’informateurs clés et des focus groupes. Il a confirmé un certain nombre d’hypothèses de recherche sur l’importance scientifique et éthique de (re)valoriser les savoirs autochtones dans les études portant sur le changement climatique : (1) une telle démarche permet d’améliorer considérablement la compréhension des impacts du changement climatique, en l’ancrant dans l’histoire, tout en contribuant à décoloniser la science ; (2) les savoirs autochtones possèdent une valeur élevée pour comprendre le changement climatique, car ils sont la capacité d’observation très développée des populations autochtones, et dans l’expérience du climat et de l’environnement que leur confère leurs modes de vie spécifiques ; (3) ils sont de nature à pouvoir révéler des risques émergeants non capturés par les méthodes scientifiques conventionnelles.

Au-delà, cet article propose une approche collaborative pour dépasser les clivages ontologiques existants dans le but d’accompagner la conception de plans d’adaptation au changement climatique conçus et portés localement.

Enfin, il propose le concept d’« adaptation relationnelle » pour définir ce que doit être l’adaptation au changement climatique en milieu autochtone : une adaptation qui place au centre de ses préoccupations les relations fortes que les populations entretiennent d’une part avec leurs terres et d’autre part avec leur communauté sur une base transgénérationnelle.

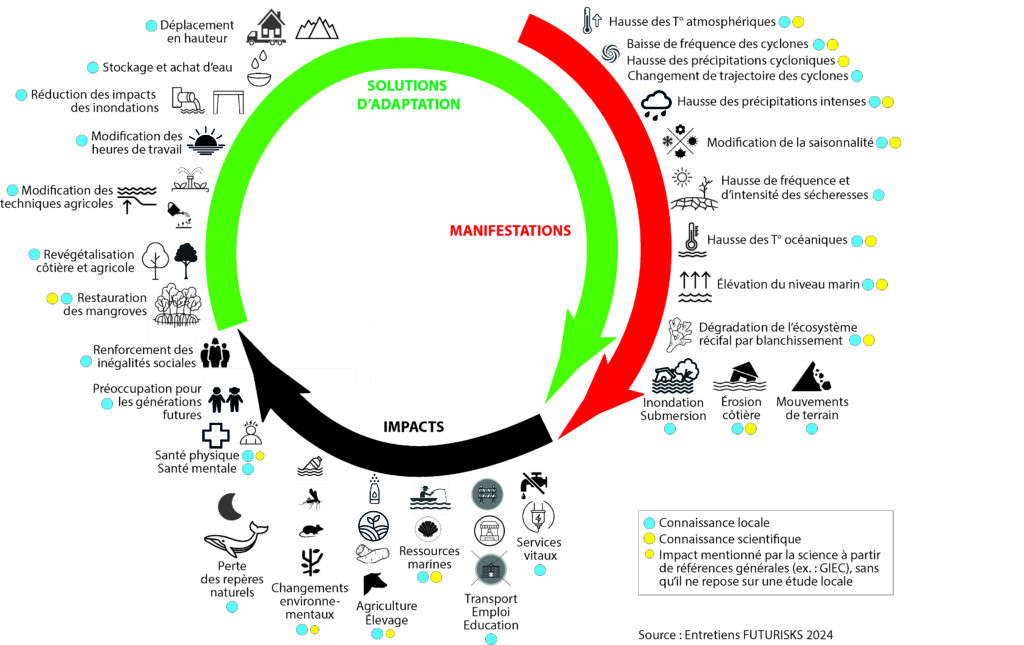

La figure ci-dessous synthétise les résultats obtenus, en montrant l’importance des savoirs autochtones collectés pour renseigner les manifestations locales du changement climatique (à peine décrites à ce jour par la science de la modélisation climatique), ses impacts (seulement décrits de manière très générale et non contextualisée par les études scientifiques, et sur une base nationale plutôt que locale), et les mesures d’adaptation déployées sur les territoires.